米国とデンマークの研究者が、地球外で初の発酵食品「宇宙みそ」の実験・研究結果を2025年4月2日の科学誌アイサイエンスに発表した。

宇宙空間で初めて味噌の発酵に成功したというニュースは、単なる料理実験の枠を超えた画期的出来事である。

国際宇宙ステーション(ISS)で行われたこの実験は、宇宙での持続可能な食料生産への大きな一歩であり、長期宇宙旅行の実現に向けた重要な進展と言える。

従来、宇宙食といえば地球から運ばれる加工食品というイメージが強かったが、この成功は宇宙での自給自足に向けた可能性を大きく広げるものだ。

微小重力という特殊環境下で発酵プロセスが機能したという事実は、微生物の活動が地球以外の環境でも維持できることを実証し、将来の宇宙コロニーにおける食料生産システム構築に向けた重要な知見をもたらした。

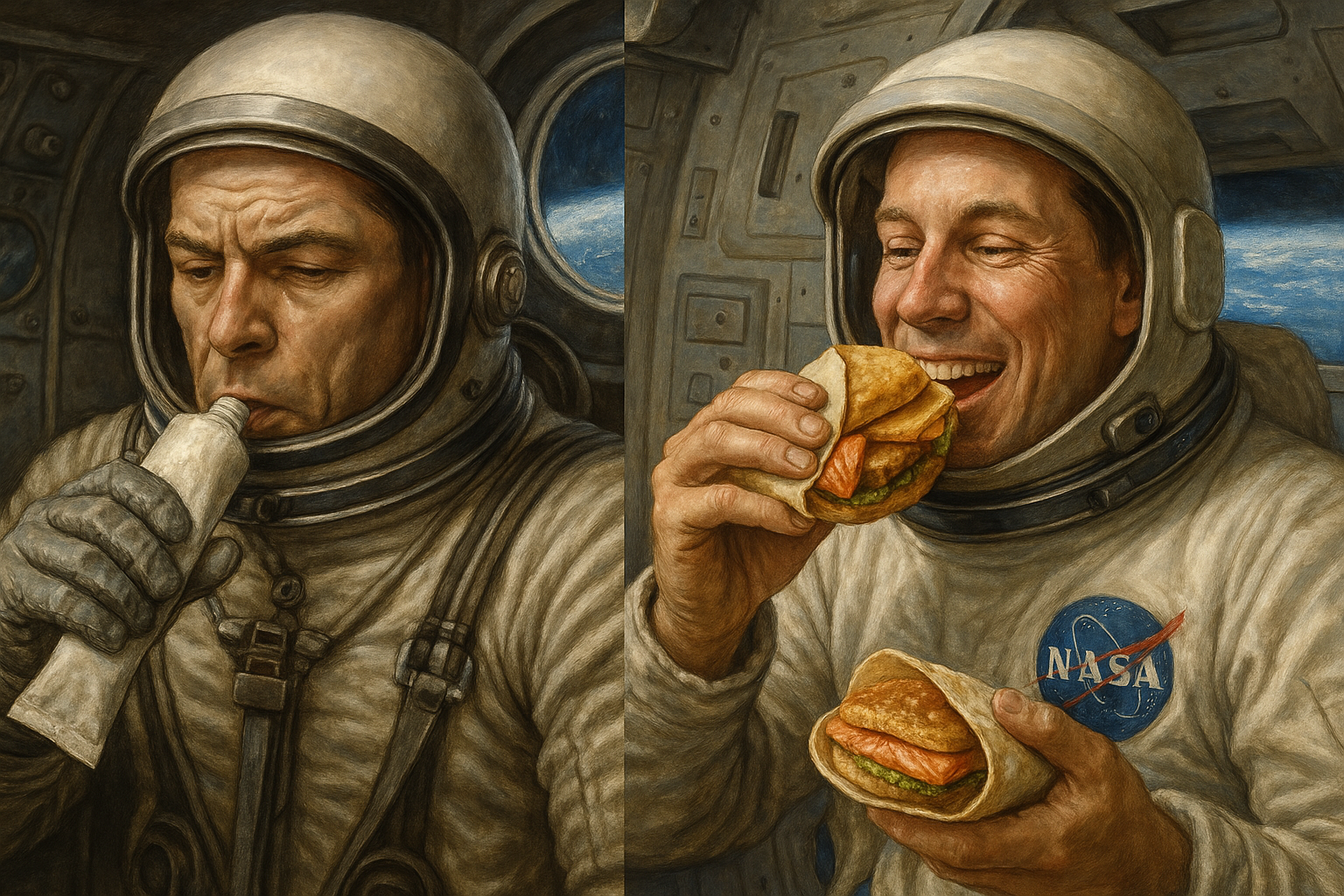

チューブ入り食品から自給自足への壮大な旅路を辿りながら、宇宙食の進化と未来の可能性について考察する。

I. 宇宙食の黎明期:生存から満足へ

マーキュリー計画:宇宙食黎明期

人類初の宇宙飛行であるマーキュリー計画において、宇宙飛行士が口にした食事は歯磨き粉チューブのような容器に入った、ほとんど「栄養補給」と呼ぶべきものであった。

ジョン・グレンがアメリカ人として初めて宇宙で摂取したのは、チューブに入ったリンゴソースだ。

無重力環境では食べ物が浮遊して機器に悪影響を及ぼす懸念から、飛び散りにくい流動食やピューレ状の食品が中心となった。

当時の宇宙食開発の主眼は、無重力環境での摂食が可能かという基本的な実証実験にあり、美味しさや食の喜びといった要素は二の次であった。食べ物が喉を通り、消化されるという基本的な生理機能が無重力環境で正常に働くかという点が最大の関心事だったのである。

ジェミニ計画:進化する宇宙食技術

ジェミニ計画では、フリーズドライ技術の導入により、エビのカクテルやチキンと野菜といった、より多様なメニューが登場した。

水で戻すことで食べられるこの技術は、宇宙食の選択肢を大幅に広げただけでなく、地球に似た食の体験を提供することを可能にした。

また、一口サイズの食品には崩れ防止のためゼラチンコーティングが施されるなど、技術革新が進んだ。

これらの改良は、宇宙飛行の長期化に伴い、宇宙飛行士の心理的健康や士気の維持に食事の質が重要であるという認識が高まってきたことを示している。

単に栄養を摂るだけでなく、地球での食事の記憶や喜びを宇宙でも体験できることが、孤立した環境で長期間を過ごす宇宙飛行士にとって重要な慰めとなることが理解され始めたのである。

アポロ計画:宇宙での食事体験の向上

アポロ計画では、熱湯が利用可能になったことでフリーズドライ食品の復元がより容易になり、味も向上。「スプーンボウル」と呼ばれる、スプーンで中身を食べられるプラスチック容器の導入により、より地球での食事に近い体験が実現した。

水分を含んだ状態で保存できる「ウェットパック」も登場し、すぐに食べられる食品の選択肢が増えた

水分を含んだ状態で保存できる「ウェットパック」も登場し、すぐに食べられる食品の選択肢が増えた

アポロ計画における食事システムの改良は、単に技術的進歩を反映するものではなく、宇宙ミッションにおける人間的要素への理解の深まりを示すものであった。月への旅という前例のない挑戦の中で、宇宙飛行士の身体的健康だけでなく、精神的健康を支える食事の重要性がより明確に認識されるようになったのである。

スカイラブ:宇宙に「ダイニング」の概念を持ち込む

アメリカ初の宇宙ステーションであるスカイラブでは、革命的な変化が起きた。食事用テーブルが設置され、宇宙飛行士は足の拘束具を使って「座って」食事ができるようになったのである。

これは、それまでの宇宙船にはなかった画期的なことであり、より地球に近い環境で食事を楽しむことを可能にした。冷蔵庫と冷凍庫の搭載により、冷凍ステーキやバニラアイスクリームといった、以前のミッションでは考えられなかった食品を含む72種類ものメニューが用意されたのだ。

これにより食事の質が大幅に向上しただけでなく、食事の時間が社交の場となり、閉鎖空間で長期間過ごす宇宙飛行士の精神的健康を支える重要な役割を果たすようになった。

スカイラブの食品システムは、宇宙飛行における「生存」から「生活の質」への重要な転換点を示すものであり、将来の宇宙ステーションや長期ミッションのための重要な先例となった。

スペースシャトル時代:個人の嗜好への配慮

スペースシャトル計画では、スペースと電力の節約のため冷凍庫や冷蔵庫は搭載されなかったものの、宇宙飛行士が自分の好みに合わせて7日間の個人メニューを選べるようになるという大きな進歩があった。

地上で市販されているものや特別に準備された豊富な種類の食品から選択できるようになり、個人の好みや文化的背景に対応したメニュー作りが可能になった。

著名シェフであるエメリル・ラガスがメニュー開発に携わるなど、食の質と楽しみへの関心がさらに高まったこの時代は、宇宙食が単なる生存のための必要物から、宇宙で働き生活する人々の文化的側面を支える要素へと発展していく過程を明確に示している。

| カテゴリー | NASAの例 | JAXAの例 | ロスコスモスの例 | ESAの例 |

|---|---|---|---|---|

| 復水食品 | マカロニチーズ、チキンとライス、シリアル | ラーメン、お茶、ソフトドリンク、白米 | スープ、ジュース | ベリー入りポリッジ、シリアル、コーヒー、紅茶 |

| 熱安定化食品 | 牛肉とマッシュルーム、ツナ、サーモン | カレー、魚の缶詰、焼き鳥、名古屋コーチン味噌煮込み | 肉料理、魚料理、野菜料理、ボルシチ、豚肉と野菜、チーズ | ミートローフ、ラビオリ、プディング、鶏肉のマッシュルーム煮込み |

| 自然食品 | ナッツ、グラノーラバー、クッキー | ようかん、ビスケット、おせんべい、海苔 | ナッツ | ナッツ、グラノーラバー、クッキー、トルティーヤ |

| 新鮮食品 | リンゴ、バナナ、オレンジ、トルティーヤ | みかん、リンゴ、玉ねぎ | 果物、野菜 | 果物、野菜、トルティーヤ |

II. 国際宇宙ステーション:グローバル化する宇宙の食卓

多国籍クルーの食文化共有

国際宇宙ステーション(ISS)の食品システムは、長期ミッションと国際協力の現実に対応するため、独自の進化を遂げてきた。

ISSは文字通り「国際的」な施設であり、その食品システムもそれを反映している。アメリカ、ロシア、日本、ヨーロッパなど各国の宇宙機関が提供する伝統料理がメニューに含まれ、多様な文化的背景を持つ宇宙飛行士たちの嗜好や栄養ニーズに応える工夫がなされている。

宇宙飛行士は通常、標準メニュー(約75%)と、個人的な好みの食品が入ったプリファレンスコンテナ(25%)を持っており、これにより長期滞在中も食事の多様性を確保できる。

また、食事の時間は異なる国籍の宇宙飛行士が集まる重要な社交の場となっており、文化交流や団結感を育む機会となっている。食を通じた国際協力という側面は、ISSが体現する地球規模の協力精神を日常生活のレベルで具現化したものと言える。

JAXAの宇宙日本食

そろそろ、我らが日本に目を向けてみよう。

日本宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、日本人宇宙飛行士の長期滞在をサポートするため、様々な日本食を宇宙食として認証する取り組みを行ってきた。

ラーメン、カレー、焼き鳥、名古屋コーチン味噌煮込み、白米、ようかん、海苔など、多様な日本食メニューが宇宙食として提供されている。

これらの食品は単に味覚的満足をもたらすだけでなく、故郷の食文化とのつながりを維持する重要な役割を果たしている。長期間地球から離れて生活する宇宙飛行士にとって、慣れ親しんだ味は強力な心理的サポートとなる。

JAXAの宇宙日本食プログラムは、宇宙開発における文化的アイデンティティの保持の重要性を示す好例であり、宇宙食が国家的プライドや文化継承の媒体ともなりうることを示している。

日本食特有の繊細な味わいや見た目の美しさを宇宙環境でも実現するための技術開発は、宇宙食全体の質的向上にも貢献しているといえるだろう。

宇宙食の多様性と分類

現在の宇宙食は、その保存方法や摂取方法に基づいて複数のカテゴリーに分類されている。「復水食品」は、水を加えて戻す食品で、マカロニチーズ、ラーメン、スープ、シリアルなどが含まれる。

軽量で長期保存が可能だが、復水に水と時間が必要という特性を持つ。「熱安定化食品」は、そのまま食べられる保存食で、カレー、肉料理、魚の缶詰などが該当する。すぐに食べられる利点があるが、相対的に重量が増すという課題がある。

「自然食品」は特別な処理なしで保存できるもので、ナッツ、クッキー、おせんべい、グラノーラバーなどが該当する。手軽に摂取できるスナックとして重宝される。

「新鮮食品」は補給船で定期的に届けられる果物や野菜で、限られた保存期間ながら、宇宙飛行士に非常に喜ばれる食品カテゴリーである。

この分類体系は、宇宙環境の制約(電力、水、保管スペース、廃棄物管理など)と、栄養価、味、食感、文化的嗜好といった要素のバランスを取る必要性から生まれたものであり、宇宙という極限環境での食料供給が直面する複雑な課題を反映している。

III. 宇宙環境における人体と栄養科学

微小重力環境での代謝変化

宇宙飛行士は、微小重力環境特有の生理変化に対応するため、地球上とは異なる特別な栄養ニーズを持っている。

彼らは運動量に応じて1日約3000キロカロリーを必要とし、時には活動レベルによって2700~3700キロカロリーの範囲に及ぶこともある。

微小重力による骨密度の低下に対抗するために、カルシウムとビタミンDの摂取が特に重視され、一方でナトリウム摂取量は制限される傾向にある。

NASAはナトリウム摂取量を減らすために食品の再配合も行っている。微小重力環境は人体に様々な変化をもたらし、筋肉量の減少、体液の再分配、心臓血管系の適応、免疫系の変化など、多岐にわたる生理的影響が生じる。

これらの変化は、短期的には適応反応として有益な側面もあるが、長期的には健康リスクとなりうる。

特に骨や筋肉の喪失は、地球帰還後の回復に大きな影響を与える可能性がある。宇宙飛行士の栄養計画は、これらの生理的変化を考慮し、適切な栄養素を適切なタイミングで摂取できるよう綿密に設計されている。

味覚の変化と食の心理的意義

宇宙環境では、体液の移動により頭部に血液が集まる傾向があり、これが味覚に影響を与える。宇宙飛行士の味覚は宇宙で鈍くなることが多く、そのため、よりスパイシーで風味の強い食品が好まれる傾向にある。

ホットソースは宇宙で最も人気のある調味料の一つとなっており、多くの宇宙飛行士が個人的に持ち込むアイテムとなっている。しかし、宇宙における食の意義は単なる味覚的満足や栄養摂取を超えたものがあるに違いない。

食事は地球とのつながりを感じる瞬間であり、日常性や安定感をもたらす儀式でもある。特に長期ミッションにおいては、食事の時間が単調な日々に変化をもたらし、乗組員間の社会的絆を深める重要な機会となっている。

カナダの宇宙飛行士がメープルシロップクッキーやスモークサーモンを持ち込んだり、宇宙飛行士がトルティーヤを使って独自の「宇宙バーガー」を作り出したりする創意工夫は、宇宙という極限環境での人間性の発露であり、食べ物が持つ心理的、文化的、社会的意義を如実に示している。

栄養士との協力とメニュー開発

NASAの栄養士は宇宙飛行士と緊密に協力し、科学的な栄養要件と個人の好みのバランスを取りながら、宇宙ミッションのためのメニューを開発している。

ミッション前に宇宙飛行士は食品を試食し、詳細なフィードバックを提供する。このプロセスは、十分な栄養摂取を確保すると同時に、長期滞在中の食事満足度を高めるために不可欠だ。

メニュー計画では、ビタミン、ミネラル、主要栄養素のバランスが重視され、特に宇宙環境で問題となる骨密度維持、筋肉量保持、免疫機能サポートに必要な栄養素が考慮される。

また、長期ミッションにおける「メニュー疲労」(同じ食品を繰り返し食べることによる飽き)の問題にも取り組み、十分な種類の食品を提供することで、宇宙飛行士の食欲と栄養摂取を維持する工夫を行っている。この栄養管理の手法は、地上の医療現場や極限環境での栄養管理にも応用されている。

IV. 宇宙での食料保存と生産技術

長期保存技術の進化

宇宙環境では冷蔵能力が限られているため、宇宙食の長期保存と安全性を確保するために様々な技術が駆使されている。フリーズドライは一般的な方法で(ニンジャの時代から伝わる飢渇丸のようなものだ)、水分を除去することで微生物の増殖を抑え、風味と栄養素を保持する。

アポロ7号に搭載されたフリーズドライのアイスクリームは、この技術の象徴的な例である。熱安定化(加熱処理)は、缶詰やパウチ食品に使用され、有害な微生物を死滅させる方法で、NASAの宇宙食研究施設でも重点的に研究されている。一部の肉製品には、滅菌のために照射処理が施される。

また、水分調整や、ナッツやクッキーのような自然な形態での包装も利用されている。宇宙食の包装技術も進化しており、チューブからパウチや特殊な機能(給水バルブや開けやすい蓋など)を備えた缶へと変化してきた。

これらの包装技術の進化は、微小重力下での使いやすさを向上させ、こぼれや汚染を防ぐための継続的な努力を反映している。宇宙食の保存方法の選択は、宇宙旅行の制約(質量、体積、保管寿命、廃棄物発生など)を考慮しつつ、栄養価、味、安全性のバランスを取る複雑な最適化問題である。

宇宙農業:自給自足への挑戦

特に火星への長期ミッションを見据え、地球からの補給だけに頼らない自給自足型の食料生産システムの開発が進められている。国際宇宙ステーションでは「Veggie」や「Advanced Plant Habitat (APH)」といったシステムを使って、レタスやラディッシュなどの野菜の栽培に成功している。

宇宙飛行士はすでに宇宙で栽培されたレタスを試食しており、新鮮な野菜が宇宙生活にもたらす栄養的・心理的価値が実証されつつある。宇宙農業における効率的な資源利用のために、水耕栽培、エアロポニックス(空中栽培)、閉鎖型生態系に関する研究も進行中である。

これらの技術は、限られた空間、水、エネルギーで最大の収穫を得ることを目指している。また、宇宙用の遺伝子組み換え植物の研究も含め、極限環境での生育に適した品種開発も行われている。

NASAの「Deep Space Food Challenge」は、長期ミッションのための持続可能な食料システムの革新を促進することを目的としており、宇宙農業技術の発展に大きく貢献していると言えるだろう。

宇宙での植物栽培は食料供給だけでなく、酸素生産や廃棄物リサイクル、さらには宇宙飛行士の精神的健康維持にも貢献する多機能的役割を持つ技術として期待されている。

発酵食品:宇宙味噌から広がる可能性

米国とデンマークの研究者によるISSでの味噌の発酵成功は、おそらく地球外で初めて発酵食品が作られた事例であり、宇宙での食料生産に新たな可能性の扉を開いた。

この実験では、茹でてつぶした大豆に塩と麹を混ぜ、小さな容器に入れて2020年3月にISSに届け、30日間発酵させた。実験中、容器内の味噌はセンサーを使って温度、相対湿度、圧力、放射線が測定され、比較のために地球上でも同時に味噌が発酵された。

興味深いことに、宇宙味噌は地球で作られた味噌と同様の旨味を持っていたが、よりローストしたような香ばしさやナッツのような風味が強く、色が濃く、きめが粗いという特徴があった。

この違いは、微小重力や宇宙放射線が発酵プロセスに与える影響を示唆している。発酵は、食品を保存するだけでなく、栄養価を高め、風味を豊かにする多様な食品加工技術である。

この実験の成功は、ヨーグルト、キムチ、さらにはサワードウを使ったパンなど、他の発酵食品も宇宙で生産できる可能性を示唆しており、宇宙飛行士の食事に大きな多様性をもたらす可能性がある。

MITメディアラボの宇宙発酵プロジェクトもまた、宇宙での発酵利用を探求しており、この分野の重要性が認識されつつある。発酵技術の宇宙応用は、長期ミッションのための閉鎖的で持続可能な食料システム構築への重要な一歩である。

V. 火星とその先へ:宇宙食の未来展望

長期惑星間ミッションの課題

我々は、いつ火星に降り立つ事ができるのだろうか?

短くとも2年以上に渡るであろう火星ミッションのような長期の惑星間ミッションでは、限られた補給で数年間宇宙飛行士を維持できる食品システムが必要となる。現在の宇宙食技術では、この要件を完全に満たすことは困難であり、様々な技術的課題が存在する。

最大5年間の長期保存が可能で、包装廃棄物を最小限に抑えた食品の必要性が、宇宙のための食品科学技術の革新を推進している。長期保存に伴う栄養素の劣化、限られたストレージスペース、廃棄物管理、そして「メニュー疲労」の問題など、複数の課題に同時に対応する必要があるだろう。

NASAの高度食品技術プロジェクトは、これらの課題に焦点を当て、火星ミッションや、さらにその先の深宇宙探査に対応できる食品システムの開発を進めている。

長期ミッションにおける食料の重要性は、単なる生存の問題を超え、ミッション成功の鍵を握る要素として認識されつつある。数年間にわたり閉鎖環境で過ごす宇宙飛行士にとって、食事の質や多様性は身体的健康だけでなく、精神的健康や認知機能の維持にも大きく影響するからである。

先端技術による解決策

宇宙食の課題に対応するため、様々な革新的技術が研究されている。3Dフードプリンティングの研究では、基本的な栄養カートリッジを使用して、オンデマンドでカスタマイズされた食事を作成する可能性が探られている。

この技術により、同じ原材料から多様な食感や形状の食品を生成することが可能となり、メニュー疲労の軽減に貢献する可能性を持つ。

高度な宇宙農業技術(バイオ再生型生命維持システムを含む)は、食料、酸素、水の生産のために開発されており、資源の循環利用を最大化することを目指している。

また、研究にはバイオエンジニアリングされた酵母の使用も含まれており、微生物による食料生産の可能性も探求されており、さらに長期的な視点では、将来的に小惑星の資源を食料生産に利用することも検討されており、宇宙での持続可能な生活に向けた壮大なビジョンが描かれている。

これらの技術開発は、宇宙探査の可能性を広げるだけでなく、地球上の極限環境や資源制約のある地域での食料生産にも応用できる可能性を秘めている。

食の文化と未来

宇宙食の進化は単なる技術革新の物語ではなく、人類の食文化の新たな章を開くものでもある。

地球上の食文化は地理的条件、気候、利用可能な資源によって形成されてきたが、宇宙という全く異なる環境では、新たな「宇宙食文化」が生まれつつある。

微小重力、放射線、閉鎖環境、限られた資源といった宇宙特有の条件は、従来の料理法や食習慣の再考を迫り、新たな食の可能性を開く筈だ。

例えば、発酵プロセスが宇宙環境で独特の風味をもたらすという発見は、「宇宙テロワール」とも呼ぶべき現象の始まりかもしれない。

また、宇宙での食料生産における資源効率や持続可能性への厳しい要求は、地球の食料システムの持続可能性を考える上でも重要な示唆を与える。

宇宙で培われた食料生産技術や保存技術は、気候変動や人口増加に直面する地球の食料安全保障にも貢献する可能性がある。

宇宙食の未来は、テクノロジーと文化の創造的融合によって形作られ、人類が宇宙という新たなフロンティアに適応していく過程を映し出す鏡となるだろう。

最後に:境界を超える宇宙食

チューブ入りの半流動食から始まった宇宙食は、今や多様で栄養価の高い国際的メニューへと進化し、さらに自給自足への道を歩み始めている。

この進化の背後には、単なる技術的進歩だけでなく、宇宙における人間の生活に対する理解の深化がある。初期の宇宙計画では生存のための最低限の栄養供給が主眼だったが、ミッションの長期化に伴い、食事が持つ文化的、心理的、社会的側面の重要性が認識されるようになった。

国際宇宙ステーションの多国籍環境は、食を通じた文化交流の場となり、宇宙という特殊環境における人間性の発露を体現している。地球外での味噌発酵の成功は、遠い惑星への長期旅行を可能にする持続可能な食料システム構築へ向けた重要な一歩である。

宇宙農業、3Dフードプリンティング、発酵技術、バイオエンジニアリングなどの革新的アプローチは、火星やそれ以遠への旅を現実のものとする可能性を秘めている。

宇宙食の歴史は、人類の創意工夫と、極限環境においても文化的営みを維持しようとする不屈の精神の証である。

私たちが宇宙という新たなフロンティアへと踏み出す一歩は、食は単なる生存の手段を超え、新たな文明の構築する道程となるだろう。

文責:admin-san

参考及び引用元:

https://www.cnn.co.jp/fringe/35231312.html

https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2016/07/71426main\_fs-2002-10-079-jsc.pdf?emrc=deb5f3

https://science.howstuffworks.com/space-food1.htm

https://www.history.com/articles/cosmic-cuisine-the-evolution-of-space-food

https://www.spacecentre.co.uk/news/space-now-blog/a-bite-sized-history-of-space-food/

https://astronautfoods.com/pages/the-history-of-food-in-space

https://airandspace.si.edu/stories/editorial/what-really-astronaut-food

https://www.foodtimeline.org/spacefood.html